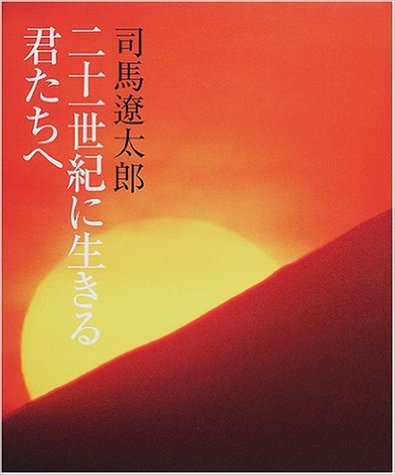

『二十一世紀を生きる君たちへ』

司馬遼太郎 世界文化社刊 1,3370 2001年2月 初版

司馬さんに21世紀を見せたかった(寺岡 晟)

司馬遼太郎 世界文化社刊 1,3370 2001年2月 初版

司馬さんに21世紀を見せたかった(寺岡 晟)

毎年、春になると読み返す本が僕にはある。

「私は歴史小説を書いてきた…」から始まる“二十一世紀に生きる君たちへ”がそうだ。

2003年に大阪市の小学校国語教科書のために司馬遼太郎氏が執筆したエッセイである。

約3200文字、原稿用紙8枚程度の言葉で、司馬 遼太郎は人間が生きていくうえで、欠かすことができない心がまえを説いている。

毎春、大学を卒業し、社会人としてのスタートを切った若者たちへ企業人としての第一歩の研修を行う僕は、この本を手にした2008年から毎年欠かさず、春の便りを聞く3月になると再読をし続けている。

今年は氏の没後20年という節目の年とあって、様々なメディアで司馬遼太郎氏が取り上げられている。

僕が氏の本を最初に手にしたのは、「坂の上の雲」でした。20代半ばの頃だった。

「まことに小さな国が開花期を迎えようとしている…」の書き出しで始まる「坂の上の雲」が描く時代は、明治維新を経て近代化に邁進していた頃の日本であり、国民の誰もが不安と希望を抱きつつ背伸びを承知で挑戦していた頃の日本だ。

そして誰もが勝てないと思っていた日露戦争に国の存亡を賭けて臨んだ時代に、日本陸軍の騎兵を育成し、中国大陸でロシアのコサック騎兵と死闘をくりひろげた秋山好古、東郷平八郎の参謀として作戦を立案し、日本海海戦でバルチック艦隊を破った秋山真之、秋山兄弟の弟真之と旧制松山中学の同窓で近代俳諧の基礎を築いた正岡子規。

この三人を中心に、維新を経て近代国家の仲間入りをしたばかりの「明治日本」と、その明治という時代を生きた三人の生涯を描いた歴史小説だ。

以来、“関ケ原”、“峠”や日本民族と文化の源流を探り、風土と人々の暮らしのかかわりを訪ねる“街道をゆく”シリーズなど、多く氏の作品を読んできた。

司馬遼太郎氏の本の魅力のひとつに「書き出し」がある。

「峠」では、「雪が来る。もうそこまできている。あと10日もすれば北海からの冬の雲がおおい渡って 来て、この越後長岡の野も山も雪でうずめてしまうにちがいない。『毎年のことだ』 まっ たく毎年のことである。あきもせずに、季節はそれをくりかえしているし、人間も、雪で生きるための習慣をくりかえしている。」

主人公の河合継之助の行く末を暗示しているかのような言葉だ。

★

さて、本論に戻る。

僕が“二十一世紀に生きる君たちへ”に初めて出会ったのは、東大阪の司馬遼太郎氏の旧居の敷地にある司馬遼太郎記念館だった。

以前から一度は訪ねてみたいと思いながらも機会がなかったが、ようやく願いが叶い、出張の帰りに祈念館のある東大阪に向かった。

東大阪は、当たり前だが名前の通り、大阪の東に位置している。

近鉄八戸ノ里(やえのさと)駅を下車すると、3月の半ばの季節だったこともあり、菜の花の黄色い色が見え隠れする静かな街だった。

10分も歩いただろうか、目指す司馬遼太郎記念館に着いた。

それは、氏の旧宅の敷地に建てられていた。

水曜日という平日のためか、幸い参観者は数人程度だったため、ゆっくりと見学することができた。

氏が書き下ろした数々の作品が、まるで図書館のように壁一面に展示されていた。

圧倒される書籍の量だ。

部屋の真ん中に読書用の?大きなテーブルが置かれ、そこに数冊の作品が置いてあった。

その中の一冊が“二十一世紀に生きる君たちへ”だった。

タイトルに魅かれ、椅子に座って読み始めた。

「もともと歴史が好きなのである。両親を愛するようにして、歴史を愛している。

歴史とは何でしょう、と聞かれるとき、『それは、大きな世界です。 かつて存在した何億という人生がそこにつめこまれている世界なのです。』 と、答えることにしている。」

歴史の流れを大河のように、そして大変なスケールを凝縮したかのような表現に圧倒される思いだった。

「歴史の中にもいる。そこには、この世では求めがたいほどにすばらしい人たちがいて、私の日常を、はげましたり、なぐさめたりしてくれているのである。

だから、私は少なくとも2千年以上の時間の中を、生きているようなものだと思っている。この楽しさは、・・・・もし君たちさえそう望むなら・・・・おすそ分けしてあげたいほどである。」

司馬遼太郎氏は、これまでの半生を歴史と触れ合う執筆の仕事を通して、多くのものを得ている楽しさ、2千年以上の時間を生きている自分をちょっぴり誇りに思い、後に続く子供たちへ、おすそ分けしてあげたい、とユーモアたっぷりに語っている。

そして、氏は続ける。

「ただ、さびしく思うことがある。私が持っていなくて、君たちだけが持っている大きなものがある。未来というものである。

私の人生は、すでに持ち時間が少ない。例えば、21世紀というものを見ることができないに違いない。

君たちは、ちがう。

21世紀をたっぷり見ることができるばかりか、そのかがやかしいにない手でもある。」

氏は、近づいてくる21世紀には自分は存在していないと、感じていたのか、思いを素直に述べている。

「もし「未来」という町角で、私が君たちをよびとめることができたら、どんなにいいだろう。

「田中君、ちょっとうかがいますが、あなたが今歩いている21世紀とは、どんな世の中でしょう。」

そのように質問して、君たちに教えてもらいたいのだが、ただ残念にも、その「未来」という町角には、私はもういない。

だから、君たちと話ができるのは、今のうちだということである。」

文中にあるように、氏が街角に立って下校中の子供たちに声をかけている姿が僕に浮かんでくるのである。

そして、

「もっとも、私には21世紀のことなど、とても予測できない。

ただ、私に言えることがある。それは、歴史から学んだ人間の生き方の基本的なことどもである。

…略…

人間は・・・・繰り返すようだが・・・・自然によって生かされてきた。

古代でも中世でも自然こそ神々であるとした。このことは、少しも誤っていないのである。歴史の中の人々は、自然をおそれ、その力をあがめ、自分たちの上にあるものとして身をつつしんできた。

この態度は、近代や現代に入って少しゆらいだ。

・・・・人間こそ、いちばんえらい存在だ。という、思い上がった考えが頭をもたげた。20世紀という現代は、ある意味では、自然へのおそれがうすくなった時代といってもいい。」

人間と自然との関係について、厳しい指摘が為されている。

一方で、氏は述べている。

「同時に、人間は決しておろかではない。思いあがるということとはおよそ逆のことも、あわせ考えた。つまり、私ども人間とは自然の一部にすぎない、というすなおな考えである。このことは、古代の賢者も考えたし、また19世紀の医学もそのように考えた。ある意味では、平凡な事実にすぎないこのことを、20世紀の科学は、科学の事実として、人々の前にくりひろげてみせた。

20世紀末の人間たちは、このことを知ることによって、古代や中世に神をおそれたように、再び自然をおそれるようになった。

おそらく、自然に対しいばりかえっていた時代は、21世紀に近づくにつれて、終わっていくにちがいない。」

そうあって欲しい、という氏の気持ちは叶えられたとは言えないのが、残念ながら今日の世界である。

★

そして、氏はこの作品を読んでいる子供たちへメッセージを伝えている。

「さて、君たち自身のことである。

君たちはいつの時代でもそうであったように、自己を確立せねばならない。

・・・・自分に厳しく、相手にはやさしく。という自己を。

そして、すなおでかしこい自己を。

21世紀においては、特にそのことが重要である。」

続ける。

「私は「自己」ということをしきりに言った。自己といっても、自己中心におちいってはならない。

人間は、助け合って生きているのである。

私は、人という文字を見るとき、しばしば感動する。斜めの画がたがいに支え合って、構成されているのである。

そのことでも分かるように、人間は、社会をつくって生きている。

社会とは、支え合う仕組みということである。

原始時代の社会は小さかった。家族を中心とした社会だった。

それがしだいに大きな社会になり。今は、国家と世界という社会をつくりたがいに助け合いながら生きているのである。

自然物としての人間は、決して孤立して生きられるようにはつくられていない。

このため、助けあう、ということが、人間にとって、大きな道徳になっている。

助け合うという気持ちや行動のもとのもとは、いたわりという感情である。

他人の痛みを感じることと言ってもいい。

やさしさと言いかえてもいい。」

生き方へのメッセージである。

社会とは、“支え合う仕組み”、同感である。

社会人になるということは、支え合う仕組みの一人となって生きていくということである。

★

文は続く。

「「いたわり」

「他人の痛みを感じること」

「やさしさ」

みな似たようなことばである。

この三つの言葉は、もともと一つの根から出ているのである。

根といっても、本能ではない。だから、私たちは訓練をしてそれを身につけねばならないのである。

その訓練とは、簡単なことである。例えば、友達がころぶ。ああ痛かったろうな、と感じる気持ちを、その都度自分中でつくりあげていきさえすればいい。

この根っこの感情が、自己の中でしっかり根づいていけば、他民族へのいたわりという気持ちもわき出てくる。」

やさしさとは、単に思うだけの薄っぺらいものでない、訓練をして自分のものにしていくことで形成されていくものだということを意味しているのだと思う。

僕は、人として、“人の痛みを感じること”の大切さは、人として生きていく上で不可欠の心だと思う。

氏は言う。

「鎌倉時代の武士たちは、「たのもしさ」ということを、たいせつにしてきた。

人間は、いつの時代でもたのもしい人格を持たねばならない。

人間というのは、男女とも、たのもしくない人格にみりょくを感じないのである。

もう一度繰り返そう。さきに私は自己を確立せよ、と言った。自分に厳しく、あいてにはやさしく、とも言った。それらを訓練することで、自己が確立されていくのである。そして、“たのもしい君たち”になっていくのである」

“たのもしい人格”と言う言葉がここでは使われている。

僕は、この“たのもしい”という意味を「信頼できる」「本物」と解釈した。

自己に厳しく、そして人にやさしく、を実践するためにはブレずに、やり続ける信念と行動が求められている、それによってたのもしい自己が確立されるのだということ。

以上のことは、いつの時代になっても、人間が生きていくうえで、欠かすことがで

そして、結びに氏は子供たちにやさしく、そして力強いメッセージで締めくくっている。

「君たち。君たちはつねに晴れあがった空のように、たかだかとした心を持たねばならない。同時に、ずっしりとたくましい足どりで、大地をふみしめつつ歩かねばならない。

私は、君たちの心の中の最も美しいものを見続けながら、以上のことを書いた。

書き終わって、君たちの未来が、真夏の太陽のようにかがやいているように感じた。」

氏の遺言のような言葉である。

しかし、それは未練でもなく、カラ元気でもなく、子供たちに対して愛に満ちた言葉である。

“君たちの未来が、真夏の太陽のようにかがやいているように感じた。”

ワクワクする言葉であり、力強い言葉だ。

未来への希望と、夢、そしてたくましい人となるべく努力を、そして訓練をし続けていく気持ちが沸き起こる言葉だ。

僕は、氏が伝えたかったことは、小学生に限らず、社会に巣立つ若者たちにとっても大切なことだと思えるし、僕のような年齢になっても必要な教えである。

テロ、難民問題、宗教間の争い、独裁政権、覇権、等など、今世界は渦を巻いている状態だ。

21世紀が氏のいう“やさしさ”が本物になるように、していくことが、司馬遼太郎氏に対する何よりの供養だと思う。

今春も「二十一世紀に生きる君たちへ」を若者たちへ読んでもらうべく、氏の思いを伝えていこうと改めて思う、桜開花の3月21日だ。